Tanto querer abarcar solo en 48 horas no dio sus frutos. Lo que pude hacer fue terminar la ópera prima de García Márquez y experimentar un aliño que llevó curry, algo de vino, mostaza, cebolla perla, tomates y pimientos rojos, y bañar a unos cortes de carne con la pócima descrita. Sobre “Cien años de soledad” quería escribir algo sin intentar dejar de sentirme, sin ninguna culpa, como el imbécil que creyó haber descubierto el agua tibia; pero creo que terminar de leer Cien años… es todo un acontecimiento personal y algo que sé que no se puede dejar de hacer en la vida, así haya sido un libro que me infundió temor y varias veces creí que me vencería, pavor como el que aún siento por los textos Borges, del que solo he leído algunos cuentos del “Informe Brody” y nada más, hasta sentir, en un futuro, ya estar preparado para el reto.

Recuerdo cuando en la universidad, como texto de curso, teníamos que leer “Las venas abiertas de América Latina” de Eduardo Galeano. Al principio, cuando en la “fiebre del oro y de la plata” se describe como en los años posteriores al descubrimiento de América, una vez que ya supieron que estaban en un nuevo continente, muchos de los exploradores creían que habían llegado al Edén, al paraíso terrenal o como quieran llamarle. “Colón quedó deslumbrado, cuando alcanzó el atolón de San Salvador, por la colorida transparencia del Caribe, el paisaje verde, la dulzura y la limpieza del aire, los pájaros espléndidos y los mancebos ‘de buena estatura’ y ‘harto mansa’ que allí habitaba…” y el abogado Antonio de León Pinelo se dedicó a demostrar que el Edén estaba en América en El paraíso en el Nuevo Mundo (Madrid, 1656), donde incluyó un mapa de la ubicación exacta del jardín custodiado por ángeles y regado por el Amazonas, el Río de la plata, el Orinoco y el Magdalena.

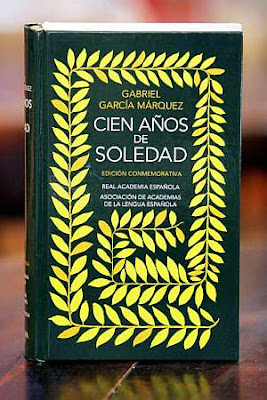

Compré la edición especial, la editada por la Real Academia Española, la misma que tiene los comentarios de Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Claudio Guillén y otros. Así que los análisis están para más, lo único que puedo decir es que aunque disfruto más las novelas escritas en primera persona, con fuertes dosis existencialistas o de un género que se lo podría describir como cine negro, ese de hombres queriendo salvar el mundo pero al final no pueden salvarse ni a ellos mismos, de femme fatales controladoras, manipuladoras y de corazón de hielo, algo de la totalidad de Cien años… es cautivante y atrapante y siempre habrá cosas, eventos o recuerdos donde las semblanzas no nos permitirán conocer el fin de la realidad y el inicio del realismo mágico.

El texto está redactado casi todo en el mismo ritmo trepidante, y aunque subraye muchas partes del libro, pienso que solo algunas se separan del resto, aquí esas:

Aureliano Buendía durante los treinta y dos levantamientos armados, diecisiete hijos y los catorce atentados:

Extraviado en la soledad de su inmenso poder, empezó a perder el rumbo. Le molestaba la gente que lo aclamaba en los pueblos vencidos, y que le parecía la misma que aclamaba al enemigo. Por todas partes encontraba adolescentes que los miraban con sus propios ojos, que hablaban con su propia voz, que lo saludaban con la misma desconfianza con que él los saludaba a ellos, y que decían ser sus hijos. Se sintió disperso, repetido y más solitario que nunca. Tuvo la convicción de que sus propios oficiales le mentían. Se peleó con el duque de Marlborough. «El mejor amigo – solía decir entonces – es el que acaba de morir». Se cansó de la incertidumbre, del círculo vicioso de aquella guerra eterna que siempre lo encontraba a él en el mismo lugar, solo que cada vez más viejo, más acabado, más sin saber por qué, ni cómo, ni hasta cuándo. Siempre había alguien fuera del círculo de tiza. Alguien a quién le hacía falta dinero, que tenía un hijo con tos ferina o que quería irse a dormir para siempre porque ya no podía soportar en la boca el amargo sabor a mierda de la guerra y que, sin embargo, se cuadraba con sus últimas reservas de energía para informar: «Todo normal, mi coronel». Y la normalidad era lo más espantoso de aquella guerra infinita: que no pasaba nada. Solo, abandonado por los presagios, huyendo del frío que había de acompañarlos hasta la muerte, buscó un último refugio en Macondo, al calor de sus recuerdos más antiguos…

… Eran tres regimientos cuya marchas pautada por tambores de galeotes hacía trepidar la tierra. Su resuello de dragón multicéfalo impregnó de un vapor pestilente la claridad del mediodía. Eran pequeños, macizos, brutos. Sudaban con sudor de caballo y tenían un olor de carnaza macerada por el sol, y la impavidez taciturna e impenetrable de los hombres del páramo. Aunque tardaron más de una hora en pasar, hubiera podido pensarse que eran unas pocas cuadras en redondo, porque todos eran idénticos, hijos de la misma madre, y todos soportaban con igual estolidez el peso de los morrales y las cantimploras, y la vergüenza de los fusiles con las bayonetas caladas, y el incordio de la de la obediencia ciega y el sentido del honor. Úrsula los oyó pasar desde su lecho de tinieblas y levantó las manos con los dedos en cruz. Santa Sofía de la Piedad existió por un instante, inclinada sobre el mantel bordado que acababa de planchar, y pensó en su hijo, José Arcadio Segundo, que vio pasar sin inmutarse los últimos soldados por la puerta del Hotel de Jacob.

Macondo después de la compañía bananera y después del diluvio de cuatro años, once meses y dos días:

…También por esa época volvieron los gitanos, los últimos herederos de la ciencia de Melquíades, y encontraron el pueblo tan acabado y a sus habitantes tan apartados del resto del mundo, que volvieron a meterse en las casas arrastrando fierros imantados como si de veras fueran el último descubrimiento de los sabios babilónicos, y volvieron a controlar los rayos solares con la lupa gigantesca, y no faltó quien se quedara con la boca abierta viendo caer peroles y rodar calderos, y quienes pagaban cincuenta centavos para asombrarse con una gitana que se quitaba y se ponía la dentadura postiza. Un desvencijado tren amarrillo que no traía ni se llevaba a nadie, y que apenas se detenía en la estación desierta, era lo único que quedaba del tren multitudinario en el cual enganchaba el Señor Brown su vagón con techo de vidrio y poltronas de obispo, y de los trenes fruteros de ciento veinte vagones que demoraban pasar toda una tarde. Los delegados curiales que habían ido a investigar el informe sobre la extraña mortandad de los pájaros y el sacrificio del Judío Errante, encontraron al padre Antonio Isabel jugando con los niños a la gallina ciega, y creyendo que su informe era producto de una alucinación senil, se lo llevaron a un asilo. Poco después mandaron al padre Augusto Ángel, un cruzado de las nuevas hornadas, intransigente, audaz, temerario, que tocaba personalmente las campanas varias veces al día para que no se aletargaran los espíritus, y que andaba de casa en casa despertando a los dormilones para que fueran a misa, pero antes de un año estaba también vencido por la negligencia que se respiraba en el aire, por el polvo ardiente que todo lo envejecía y atascaba, y por el sopor que le causaban las albóndigas del almuerzo en el calor insoportable de la siesta.

* El título además de ser un verso de “Nos sobran los motivos”, canción de Joaquín Sabina, vino gracias a un aporte de Manu, visitante de este blog, de la cual pienso que tiene mucho por decir y no entiendo como ella no tiene una bitácora/. Las fotografías (exceptuando la del libro y la de García Márquez) son de la ciudad de Aracataca, lugar donde nació Gabriel García Márquez, realizadas por el venezolano Luis Cobelo.